中国科学院生态环境研究中心阴永光课题组在火灾诱导的泥炭土壤有机质转化研究方面取得进展,相关成果分别以“Fire-Induced Multiple Changes in Electron Transfer Properties of Peat Soil Organic Matter: The Role of Functional Groups, Graphitic Carbon, and Iron”和“Heating-Induced Redox Property Dynamics of Peat Soil Dissolved Organic Matter in a Simulated Peat Fire: Electron Exchange Capacity and Molecular Characteristics”为题,发表于Environmental Science & Technology(https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.4c06586; https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.4c09174)。

泥炭地以土壤有机质形式累积了1/3的全球土壤碳。这些丰富的泥炭土壤有机质(PSOM)具有强的电子传递能力,可通过调节微生物呼吸的电子受体有效性,在泥炭地甲烷排放及铁循环等众多生物地球化学过程中发挥重要作用。然而,全球气温升高和干旱趋势加剧,导致全球8%的泥炭地受到野火侵袭,其火灾面积高达全球野火总面积的近一半。这些增加的火灾显著改变了PSOM的结构组成,可能改变其电子传递能力,进而影响火后泥炭地的生物地球化学过程。目前,火灾诱导的PSOM电子传递特性和相关电活性结构的变化尚不明确,阻碍了对火灾后生物地球化学过程的理解。

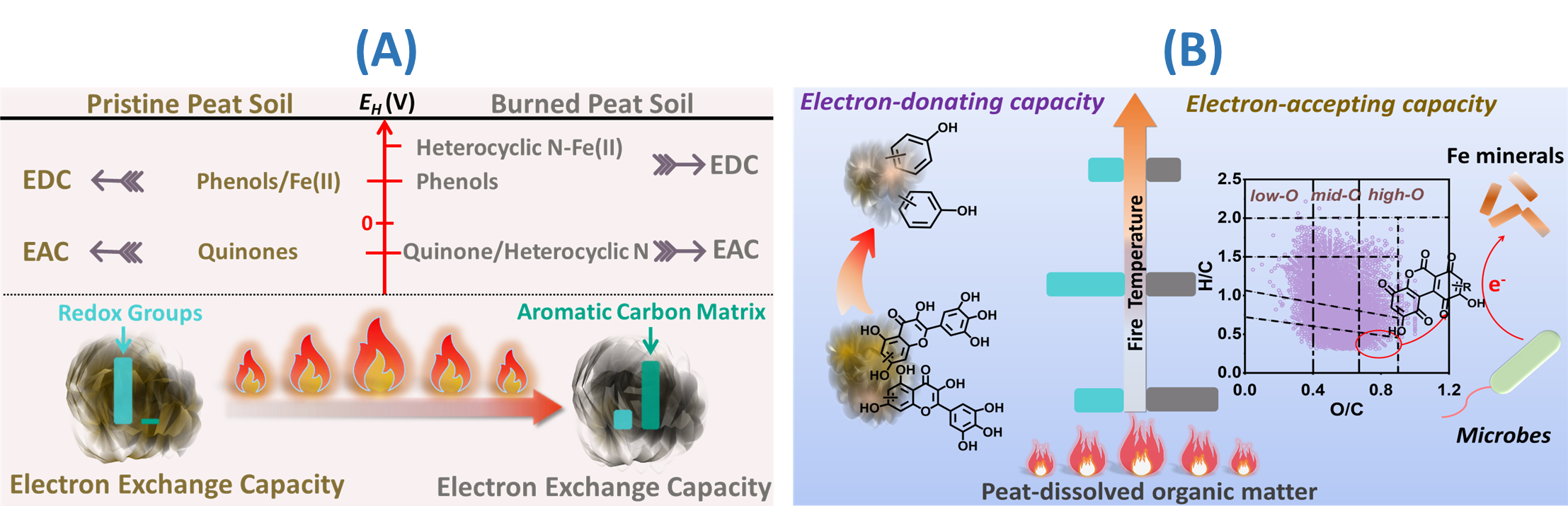

研究通过模拟泥炭燃烧(150-500℃),揭示了PSOM随温度变化的电子交换容量(EEC),极大地改变了火灾后微生物铁还原和CH4生成。无论氧气是否参与,随着温度的升高,酚-醌基团的损耗导致EEC显著减少(损失60-75%)。有氧燃烧条件下,由于氧气可与PSOM反应形成额外的醌类基团,导致其最终的EEC超过了缺氧燃烧的1.5倍。值得注意的是,EEC的耐热性高达200℃,且在350℃以上保持稳定。此外,火灾重塑了EEC相关的氧化还原活性基团。燃烧产生的杂环氮与醌类基团共同贡献了受电子能力(EAC),而受电子能力(EDC)则由酚类和结合的Fe(II)贡献。然而,杂环氮与Fe(II)的优先结合抑制了Fe(II)的EDC。有趣的是,EAC的降低削弱了其在微生物铁还原中的电子穿梭效应,但火诱导石墨碳的形成增强了PSOM的导电能力(EC),促进了电子转移,可能增强火灾后泥炭地的CH4生成。

此外,作为PSOM中最具活性的组分,火灾也改变了泥炭溶解性有机质(PDOM)的氧化还原特性和分子组成,显著影响了其在微生物铁还原中的作用。研究显示,在低温(200-250℃)下,PDOM通过释放更多的酚类来提高EDC以保持EEC恒定。高温 (500℃)则通过消耗酚-醌基团,使90% 的 EEC损失。值得注意的是,热解 PDOM(pyPDOM)对泥炭土的EEC贡献可达40%,但高温使这一贡献降低。酚-醌基团仍是 pyPDOM 中主要的氧化还原活性基团。进一步地傅里叶变换离子回旋共振质谱分析表明,火后的 EDC 更多的取决于酚类的结构而不是丰度,单酚结构分子 (C < 12) 比多酚结构分子 (C ≥ 12)更加重要。pyPDOM 中的醌类基团与高氧稠环芳香结构有关,它们的消耗降低了pyPDOM的EAC,削弱了其在微生物铁还原中的电子传递效应。这些发现增强了我们对火灾后泥炭地元素生物地球化学循环和温室气体排放机制的认识,为有效管理泥炭地火灾提供了新的见解。

火诱导的泥炭土壤有机质电子传递能力的多重变化(A);加热诱导的泥炭溶解性有机质的电子交换能力及分子动态变化(B)

两篇论文的第一作者为博士后杨佩杰,通讯作者为刘艳伟助理研究员和阴永光研究员。研究工作得到了国家自然科学基金等项目的资助支持。

论文链接:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.4c06586; https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.4c09174